ブログ

- メルマガ

三景通信Vol.29

いよいよ春本番の陽気の今日この頃いかがお過ごしでしょうか。

さて、1月の展示会の合間に、川崎大師に参拝して参りました。

川崎大師は神奈川県川崎市にある、厄除け弘法大師(空海の像)をご本尊としたお寺です。創建には三景のある愛知県西部(尾張)の武士が関わっているのだそう。厄除けほか様々なご利益があるお寺として、現在も多くの参拝客でにぎわっています。

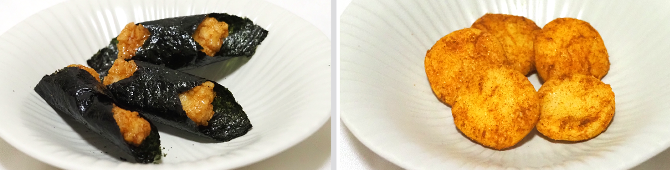

「大師巻」はそんな川崎の名物。揚げ煎餅を海苔で巻いた見た目が袈裟を纏う僧侶の姿に似ていることから名付けられたとか。手作業で作られているため生産数が限られていることもあり、連日早々に完売してしまう大人気商品です。

三景は大師巻の包材である巾着袋をお作りしています。

(大師巻3本で1袋。味は塩と醤油。ピンクの巾着は4袋入り、緑の巾着は8袋入り)

大師巻を製造・販売されているのは川崎駅前に本店を構える老舗、堂本製菓様。明治期に東京で創業され、昭和始めに川崎に移転されました。今回社長の堂本正也様が堂本製菓様の様々なこだわりについて教えてくださいました。

(左:社長の堂本正也様。右:こだわりの器でおもてなし。樹種により表情が異なります)

まずは大師巻の巾着袋から。ピンクの巾着に描かれているのは宝尽くし文様ですが、六角形がたくさん使われている上に亀の甲羅には「六」の字も。堂本家では代々「六左衛門」の名が受け継がれており、堂本製菓様のロゴにもなっています。また、鶴の口元や紐の先には大師巻も描かれています。

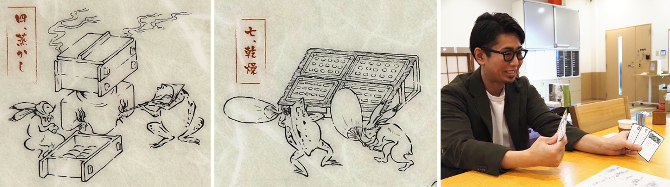

続いて緑の巾着に描かれているのは鳥獣人物戯画。先代社長(現会長)のご希望もあっての採用だそう。社長自ら鳥獣戯画を所蔵されている高山寺に赴いて許可を取られた上で、堂本製菓様ならではのデザインも起こされています。

カワイイ!

堂本製菓様の生業であるお煎餅作りが鳥獣人物戯画の世界観に見事に溶け込んでいます。

現在は名刺やお店のノベルティ、アトレ川崎店で活躍中ですが、更なる展開も期待されます。

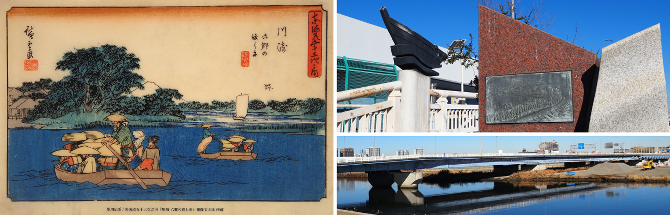

大師巻には巾着袋に入ったもののほか箱詰めもあります。その箱にかけられる掛け紙には、地元「川崎六郷渡し」を描いた浮世絵が使われています。

川崎市観光協会会長でもあった、故斎藤文夫氏が所持されていたもの。

大師巻に川崎名物としての箔がつくようにと貸してくださったそうです。

せっかくなので、実際に行ってみました。

(左:浮世絵の六郷の渡し。右:現在の同所。橋がかけられ石碑にのみ名残があります)

川の向こうはもう東京です。

江戸時代、川崎は東海道の宿場町、川崎大師もにぎわったそうなので、この辺りも多くの人が行き交っていたのでしょうね。

地元との結びつきを大切にする考え方は包装紙や会社内にも反映されています。

川崎アトレ店舗の暖簾や包装紙の三本の線は川崎の「川」を表しています。

(川崎アトレ店では川を表す三本線が白壁のアクセントにも。写真は堂本製菓様提供)

また、会社内には川崎を拠点とするプロスポーツチームのユニフォームや製薬会社の製品が飾られていました。今日までに地元の方の様々な支えがあったそう。堂本製菓様のご縁を大切にする気持ちにあふれた空間でした。

川崎の銘菓にまつわるお話、いかがでしたでしょうか。実は大師巻は名古屋の物産展にも出品されたことがあり、当時も大人気だったそうです。

店舗には大師巻以外にも様々なお煎餅が並んでいます。川崎に行かれた際は是非訪れてみてください。

(左:7時半から並んで買った大師巻(醤油)。かりふわ食感の揚げ煎餅は絶妙の甘じょっぱさ。パリパリ海苔の風味がしっかり乗って、お茶との相性は最高です。右:店頭で一番気になったのが、社長のお姉様がスリランカに嫁がれたことから誕生したスリランカカレー煎餅。旨味のある辛さが舌に残り、お茶請けというよりはビールが欲しくなる逸品)

(川崎大師にも参拝。お堂や像ごとに色々な方法でお参りする面白いお寺でした)